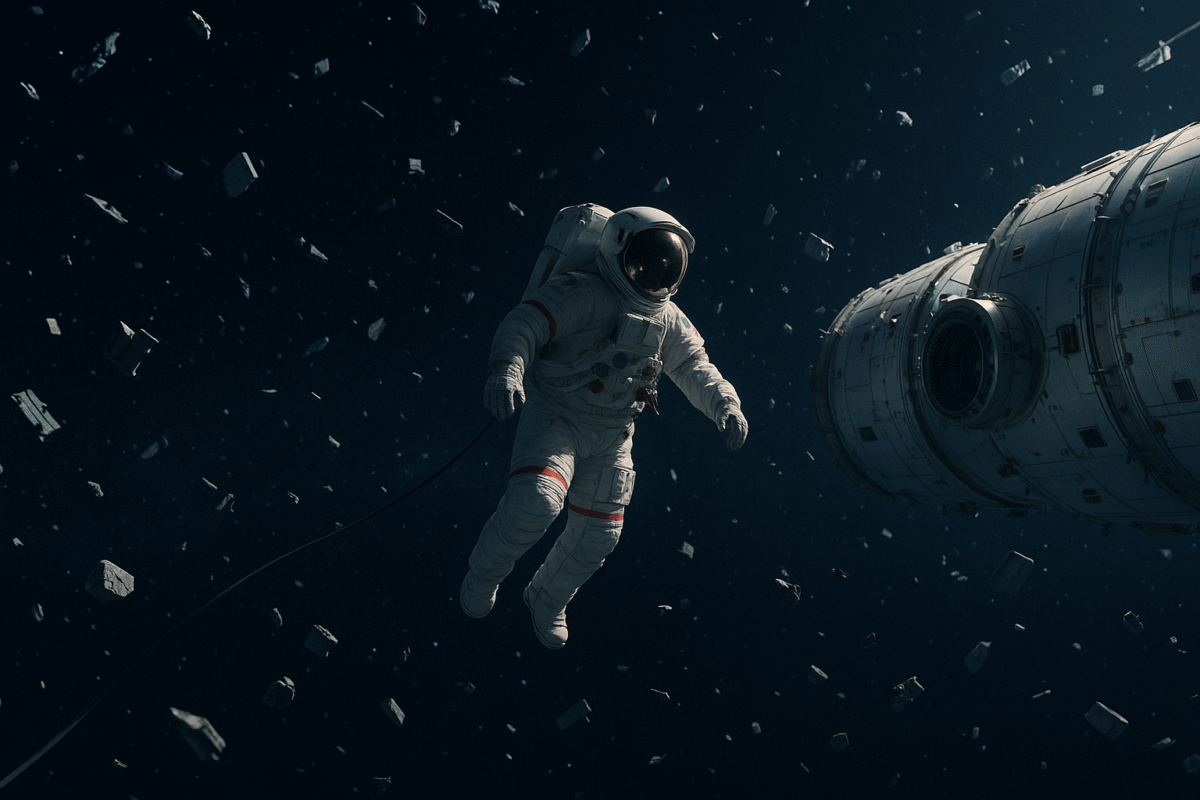

I detriti spaziali sono diventati uno dei principali fattori di rischio per le missioni in orbita bassa, come quella della navicella cinese Shenzhou-20 attualmente agganciata alla stazione spaziale Tiangong. Un presunto impatto con un minuscolo frammento orbitale ha costretto i responsabili di missione a rinviare il rientro dell’equipaggio, in attesa di verifiche approfondite sulla capsula e sui sistemi di bordo. Questo episodio dimostra in modo concreto quanto anche particelle di pochi millimetri, viaggiando a velocità superiori ai 25.000 km/h, possano compromettere la sicurezza degli astronauti.

L’incidente sospetto non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un quadro sempre più complesso: l’orbita terrestre bassa è ormai costellata da milioni di frammenti, residui di vecchi lanci, satelliti dismessi, stadi di razzo e micropezzi generati da collisioni precedenti. Ogni nuova missione deve fare i conti con questo ambiente congestionato, che rende più difficili sia le attività di routine, sia le delicate fasi di rientro verso la Terra.

Detriti e sicurezza degli equipaggi in orbita

Per comprendere perché i detriti rappresentino una minaccia tanto seria, basta pensare all’energia cinetica sviluppata da un oggetto anche molto piccolo lanciato a velocità orbitali. Un frammento metallico di pochi millimetri può bucare un pannello solare, danneggiare un radiatore termico o compromettere un’antenna di comunicazione. In casi estremi, può persino perforare la struttura pressurizzata di un modulo abitato, creando una perdita d’aria potenzialmente letale.

Le procedure standard prevedono che, in caso di passaggio ravvicinato di detriti catalogati, la stazione o il veicolo in orbita esegua una manovra di “avoidance”, una correzione di traiettoria per aumentare la distanza minima di sicurezza. Il problema nasce con i frammenti più piccoli: molti di essi non sono tracciati con sufficiente precisione, oppure non rientrano affatto nei cataloghi ufficiali, rendendo impossibile una prevenzione mirata.

Per questo motivo, nella fase di rientro di Shenzhou-20, gli ingegneri stanno valutando con estrema cautela l’integrità dello scudo termico, della capsula e dei sistemi critici. Solo quando sarà confermato che l’eventuale impatto non ha compromesso componenti strutturali o sensori essenziali verrà autorizzata la discesa controllata in atmosfera.

Monitoraggio dei detriti: tecnologie, limiti e strategie

Il monitoraggio dei detriti si basa su una fitta rete di radar terrestri, telescopi ottici e sensori spaziali che osservano continuamente l’orbita terrestre. Agenzie come NASA, ESA e CNSA condividono parte dei dati per migliorare le previsioni sulle traiettorie dei frammenti più pericolosi. Tuttavia, esistono limiti fisici e tecnici che rendono difficile individuare oggetti inferiori al centimetro, proprio quelli che sfuggono ai cataloghi ma possono comunque danneggiare un veicolo spaziale.

Per ridurre il rischio, i progettisti integrano nelle navicelle pannelli e scudi multistrato, studiati per disperdere l’energia degli impatti. Questi scudi non possono però proteggere ogni parte del veicolo: antenne, giunti meccanici, oblò e componenti esposti restano vulnerabili. Di conseguenza, le missioni lunghe devono accettare una quota residua di rischio, da gestire con piani di emergenza e protocolli dettagliati.

Allo stesso tempo, prendono forma progetti di “pulizia” dell’orbita: satelliti dotati di reti o arpioni, sistemi di trascinamento con vele di deorbitazione e concept basati su laser terrestri per rallentare i frammenti più piccoli. Si tratta ancora di soluzioni sperimentali, ma rappresentano il futuro di un ambiente spaziale più sicuro e sostenibile.

Il programma Shenzhou e il ruolo della stazione Tiangong

La missione Shenzhou-20 si inserisce nel quadro del programma spaziale cinese di lungo periodo, che ha nella stazione Tiangong la sua piattaforma principale per la permanenza umana in orbita. Tiangong ospita esperimenti scientifici in microgravità, test tecnologici e attività di preparazione in vista di future missioni lunari. Ogni equipaggio trascorre diversi mesi nello spazio, alternando attività extraveicolari a lavori interni nei moduli pressurizzati.

Il sospetto impatto con detriti durante la permanenza in orbita è un promemoria del fatto che, man mano che aumentano le attività spaziali, cresce anche il rischio di incidenti “collaterali”. Per gli astronauti cinesi, come per quelli di tutte le altre agenzie, la sicurezza dipende da una combinazione di apparecchiature sofisticate, addestramento e cooperazione internazionale.

Documenti tecnici pubblicati anche dall’agenzia spaziale europea e da fonti come l’ESA Space Debris Office evidenziano come la gestione dei detriti sia ormai una priorità globale. Ogni nuova missione viene progettata seguendo linee guida che prevedono la rimozione attiva o il deorbitamento controllato dei satelliti al termine del loro ciclo operativo, così da non incrementare ulteriormente l’inquinamento orbitale.

Detriti, cooperazione internazionale e futuro delle missioni umane

L’episodio che ha coinvolto Shenzhou-20 dimostra che nessuna agenzia spaziale può affrontare il problema dei detriti in modo isolato. Le orbite basse sono uno spazio condiviso, e ciò che accade a un satellite lanciato da un paese può avere conseguenze su missioni appartenenti a nazioni diverse. Per questo, si moltiplicano i tavoli di lavoro internazionali dedicati alla definizione di standard comuni su mitigazione, tracciamento e condivisione dei dati.

In questo scenario, missioni come Shenzhou-20 assumono un valore che va oltre il singolo paese. Ogni anomalia, ogni potenziale impatto e ogni misura di prevenzione sperimentata in orbita contribuiscono a costruire un bagaglio di esperienza condiviso, che potrà essere utilizzato anche da missioni future, dirette verso la Luna, Marte o altre destinazioni del Sistema Solare.

Per il grande pubblico, il posticipo del rientro può apparire come un semplice ritardo di programma. In realtà, dietro questa decisione ci sono calcoli complessi, modelli di rischio, simulazioni e confronti tra ingegneri e medici di volo. Ogni scelta punta a garantire che gli astronauti tornino a casa in condizioni di massima sicurezza, pur continuando a operare in un ambiente che resta, per sua natura, ostile e imprevedibile.