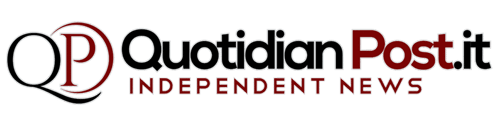

Nel vasto paesaggio del deserto occidentale egiziano, un antico coccodrillo marino sta aiutando gli scienziati a riscrivere la storia evolutiva di questi rettili. La nuova specie, chiamata Wadisuchus kassabi e datata a circa 80 milioni di anni fa, appartiene alla famiglia dei Dyrosauridi, un gruppo di coccodrilli adattati alla vita in mare. Il ritrovamento dimostra quanto l’Egitto non sia solo terra di faraoni e piramidi, ma anche un archivio geologico di straordinaria importanza.

Origine marina del coccodrillo Wadisuchus kassabi

A differenza dei coccodrilli moderni che frequentano fiumi, laghi e paludi d’acqua dolce, Wadisuchus kassabi viveva in ambienti costieri e marini. I fossili sono stati rinvenuti in antichi sedimenti marini, testimoniando che gran parte dell’odierno deserto era, nel Cretaceo, un bacino costiero brulicante di vita. Secondo lo studio pubblicato sul Zoological Journal of the Linnean Society, si tratta del più antico Dyrosauride conosciuto finora, un tassello chiave per capire dove e come sia nato questo gruppo di rettili.

Questa collocazione cronologica spinge indietro nel tempo l’origine dei Dyrosauridi, suggerendo che la loro diversificazione sia iniziata prima del grande evento di estinzione che chiuse il Cretaceo. L’Egitto, in questo quadro, diventa una sorta di “culla” per questi antichi predatori marini.

Un coccodrillo “di frontiera”: il significato del nome

Il nome Wadisuchus kassabi è un omaggio sia al territorio sia alla storia scientifica egiziana. “Wadi” richiama le valli desertiche in cui sono emersi i fossili, “suchus” rimanda a Sobek, il dio-coccodrillo della tradizione faraonica, mentre il nome di specie celebra il contributo del Professor Ahmed Kassab alla paleontologia nazionale. Questo intreccio di geografia, mitologia e ricerca moderna racconta bene il valore simbolico del ritrovamento.

In pratica, non è solo una nuova specie, ma anche un ponte ideale tra passato remoto, cultura egizia e scienza contemporanea, confermando il ruolo dell’Egitto come laboratorio naturale per lo studio dell’evoluzione.

Morfologia del coccodrillo Wadisuchus: muso lungo, denti affilati

Dai fossili recuperati, i paleontologi stimano che Wadisuchus kassabi raggiungesse una lunghezza compresa tra 3,5 e 4 metri. Era quindi un predatore di medie dimensioni rispetto ad alcuni giganteschi parenti del passato, ma sufficientemente grande da dominare il suo habitat costiero.

- Muso allungato e stretto, ideale per afferrare prede scivolose

- Denti appuntiti, disposti in file fitte

- Quattro denti principali nella parte anteriore del muso

- Narici in posizione alta, per respirare restando quasi completamente immerso

- Rientranza marcata sulla punta del muso, legata alla tecnica di morsicatura

Queste caratteristiche indicano un predatore specializzato, probabilmente in grado di scattare con grande rapidità per intercettare pesci e piccoli rettili marini. La particolare disposizione dei denti e la forma del muso suggeriscono una fase intermedia nell’evoluzione della “morsicatura” tipica dei Dyrosauridi, utile per comprendere come si siano adattati nel tempo alle loro prede.

Coccodrillo marino e famiglia Dyrosauridi: cosa cambia per l’evoluzione

La famiglia dei Dyrosauridi comprende coccodrilli marini che, a differenza di molti altri rettili, sopravvissero all’estinzione di massa di circa 66 milioni di anni fa. Il coccodrillo Wadisuchus kassabi, essendo il membro più antico noto di questo gruppo, aiuta a chiarire alcune questioni aperte:

- Origine africana: rafforza l’ipotesi che il gruppo si sia originato in Africa per poi diffondersi in altre aree costiere del mondo.

- Diversificazione precoce: indica che la ramificazione dei Dyrosauridi potrebbe essere iniziata milioni di anni prima del previsto.

- Adattamento marino: mostra in dettaglio come il passaggio da ambienti fluviali a quelli marini abbia plasmato il cranio, i denti e l’intero stile di vita di questi animali.

Grazie a Wadisuchus kassabi diventa possibile ricostruire con maggiore precisione i passaggi evolutivi che hanno permesso a questi coccodrilli marini di colonizzare nuovi ambienti e sopravvivere a profondi cambiamenti climatici e geologici.

Il deserto egiziano come archivio fossile da proteggere

Il ritrovamento di questa specie non è solo un colpo di fortuna scientifica. Conferma che le aree desertiche dell’Egitto nascondono un patrimonio fossile ancora in gran parte da esplorare. Antichi fondali marini, lagune e delta fluviali sono oggi sepolti sotto dune e rocce, ma continuano a restituire frammenti di vertebre, crani e armature ossee.

Organizzazioni internazionali come l’UNESCO ricordano da tempo quanto sia importante tutelare i siti paleontologici come parte del patrimonio naturale mondiale. La combinazione di climi aridi e sedimenti ben conservati rende questi luoghi insostituibili per chi studia l’evoluzione della vita sulla Terra.

Coccodrillo fossile e ricerca futura: perché Wadisuchus parla anche di noi

Ogni nuovo fossile descritto aggiunge informazioni ai grandi “alberi genealogici” della vita. Wadisuchus kassabi permette di collegare meglio i coccodrilli preistorici ai parenti moderni e di capire come certe soluzioni anatomiche – come il corpo basso, la coda potente e il cranio allungato – si siano rivelate vincenti per milioni di anni.

La scoperta spinge anche a indagare altre aree del deserto e a rianalizzare fossili già noti con tecniche più moderne, come la tomografia digitale e le ricostruzioni 3D. Ogni frammento osseo può nascondere dettagli prima invisibili: tracce di malattie, segni di crescita, adattamenti specifici al nuoto o alla caccia.

Per chi desidera approfondire il contesto scientifico di questa e di altre scoperte sui rettili marini del Cretaceo, un utile punto di partenza è l’analisi pubblicata su Scientific Reports, che illustra come i fossili nordafricani stiano ridefinendo la nostra visione degli ecosistemi antichi.

In definitiva, il piccolo frammento di mandibola o la vertebra di un antico coccodrillo possono raccontare un’intera storia di oceani scomparsi, coste brulicanti di vita e straordinarie strategie di sopravvivenza che, in parte, ritroviamo ancora oggi nei coccodrilli moderni.